Frauen um Magnus Hirschfeld

Wer waren die Frauen, die Magnus Hirschfeld nahestanden und die ihn prägten? Mit welchen Frauen arbeitete er zusammen, und auf welche bezog er sich in seinen Schriften wie in seinen Vorträgen? Das sind nur drei Fragen, denen sich die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft auf einer neuen Übersichtsseite ihres Internetauftritts widmet, zumindest ansatzweise. Denn in aller Kürze lassen sich diese Fragen kaum beantworten.

Zu dem angefügten Foto etwa können wir mit Sicherheit nur sagen, dass die zwei Frauen links neben Hirschfeld seine Schwestern Recha Tobias und Jenny Hauck sind. Zudem lässt sich die Liste der Fragen fortsetzen: Mit welchen Frauen kam Magnus Hirschfeld nicht überein und warum? Und was hielten eigentlich Frauen von Hirschfeld und seinen Ausführungen – zu seinen Lebzeiten wie nach seinem Tod? Im Guten wie im Schlechten.

Unbestritten gebührt es ja einer Frau, als eine der ersten nachdrücklich zum Nachruhm Hirschfelds beigetragen zu haben. Charlotte Wolffs Biografie über Hirschfeld als einem „Pioneer in Sexology“ von 1986 war selbst eine Pioniertat, die trotz einiger Kritik, die sie erfahren hat, einen soliden Grundstein für weitere Auseinandersetzungen mit dem Sexualforscher und Gründer des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft legte.

In der folgenden tabellarischen Übersicht finden Sie biografische Einträge zu mehr oder weniger bekannten Frauen, die im Leben Magnus Hirschfelds und in der Auseinandersetzung mit ihm eine Rolle gespielt haben, von seiner Mutter und seinen drei Schwestern bis hin zu historischen Persönlichkeiten und den ersten Unterzeichnerinnen der Petition gegen den § 175 RStGB durch das von Hirschfeld mitgegründete Wissenschaftlich-humanitäre Komitees (WhK) sowie anderen namhaften Publizistinnen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Frauenrechtlerinnen und Aktivistinnen, die sich mit Themen beschäftigten, die vornehmlich Frauen, aber eben nicht nur sie angingen, so etwa dem Frauenwahlrecht, dem Schwangerschaftsabbruch, der Geburtenkontrolle, der Prostitution, der Zwangssterilisierung, dem Zugang zu Bildung und Arbeit und dem Recht auf ein selbstbestimmtes Leben wie der Emanzipation der Frau ganz allgemein.

Die folgenden Darstellungen wollen und können kein Resümee sein, sondern sollen als Auftakt und Anstoß verstanden werden. Denn so umfassend das Thema „Frauen um Magnus Hirschfeld“ auch ist, so gering ist in weiten Kreisen nach wie vor das Wissen um die Verhältnisse. Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft möchte mit ihrem Internetauftritt zu einer weiteren Beschäftigung mit Fragestellungen zum Thema anregen. Denn unbestritten ist, dass Frauen auch im Umfeld Magnus Hirschfelds keinen leichten Stand hatten. Ein Antrag auf Gründung einer Frauengruppe im WhK wurde noch 1907 abgelehnt.

Manches von dem durch uns Präsentierte ist sicher ausbaufähig, manches andere gewiss diskussionsbedürftig. In diesem Sinne versteht sich die Seite als ein „work in progress“. Für Korrekturen und Ergänzungen sind wir dankbar, und wir freuen uns auf jeglichen Hinweis, der dazu führt, das Thema „Frauen um Magnus Hirschfeld“ angemessener, gerechter und mit der ihm gebührenden Tiefe und Differenziertheit zu beleuchten. Unser Wunsch ist es, Wissen zu bündeln und die Diskussion nach vorn zu bringen, auf dass die einmal erarbeiteten Erkenntnisse nicht verloren gehen und in zukünftigen Darstellungen Berücksichtigung finden.

Albrecht, Berty (Publizistin, Widerstandskämpferin) geb. 15.2.1893 (Marseille, Frankreich) – gest. 31.5.1943 (Fresnes, Frankreich)

Zur Biografie

Berty Wild heiratete 1918 den niederländischen Bankier Frédéric Albrecht, mit dem sie in den Niederlanden und in England zusammenlebte und mit dem sie zwei Kinder bekam. In London lernte Berty Albrecht eine Reihe von britischen Feministinnen kennen, die sie ermunterten, sich für die Gleichberechtigung von Frau und Mann einzusetzen. Sie trennte sich von ihrem Ehemann und zog 1931 nach Paris, wo sie zwei Jahre später die feministische Zeitschrift Le Problème Sexuel gründete. Zu jener Zeit besaßen Frauen in Frankreich noch kein Wahlrecht, es gab so gut wie keine legalen Verhütungsmittel, und der Schwangerschaftsabbruch war streng verboten.

Berty Albrecht war Mitglied der Weltliga für Sexualreform (WLSR) und gab die Zeitschrift Le Problème Sexuel, die von 1933 bis 1935 mit insgesamt sechs Ausgaben erschien, zunächst zusammen mit Magnus Hirschfeld, dem britisch-australischen Arzt und Sexualreformer Norman Haire (1892–1952) und anderen heraus. Doch Hirschfelds Name wurde nur im ersten Heft genannt.

Weil es schon bald zu einem Konflikt zwischen Berty Albrecht und Hirschfeld kam, hat dieser sich später nicht mehr redaktionell oder als Autor in die Zeitschrift eingebracht. In dem Konflikt ging es um Anschuldigungen, die Norman Haire von Berty Albrecht gehört hatte. Haire verlangte daraufhin bei Hirschfeld um Aufklärung. In der Sache ging es auch um den Ruf der Weltliga für Sexualreform, die maßgeblich von Magnus Hirschfeld gegründet worden war und deren Präsident er war. Haire gehörte neben Hirschfeld und dem Schweizer Psychiater Auguste Forel (1848–1931) seit 1930 ebenfalls dem Präsidium der WLSR an.

Es scheint, Hirschfeld konnte den Konflikt mit Haire durch briefliche Einlassungen weitgehend beilegen, doch die Beziehung zwischen ihm und Berty Albrecht war zerrüttet. Für Hirschfeld war und blieb Albrecht „eine äußerst intrigante ehrgeizige Person“, die ihm viele Schwierigkeiten bereitet habe. In der letzten Ausgabe von Le Problème Sexuel (Juni 1935) wurde der Tod Magnus Hirschfelds nur kurz erwähnt. Zu der für das folgende Heft angekündigten Würdigung ist es nicht mehr gekommen.

Berty Albrecht stand in klarer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und nahm bereits 1933 deutschsprachige Flüchtlinge in ihrem Haus in Sainte-Maxime an der Côte d‘Azur, rund achtzig Kilometer südwestlich von Nizza, auf. 1940 war sie an der Gründung einer Organisation der nationalen Befreiung beteiligt, aus der die Widerstandgruppe „Combat“ („Kampf) hervorging. Hier wirkte Berty Albrecht unter anderem an der Herausgabe und Verbreitung illegaler Zeitschriften mit. Als bekannte Gegnerin und Aktivistin gegen den Nationalsozialismus wurde Berty Albrecht zunächst von der französischen Polizei, später auch von den deutschen Behörden überwacht.

Nachdem deutsche Truppen auch die Südzone Frankreichs besetzt hatten, wurde Berty Albrecht am 28. Mai 1943 von der Gestapo festgenommen und gefoltert. Am 31. Mai 1943 schied sie im Fort Montluc in der Gemeinde Fresnes unweit von Paris, das den deutschen Besatzern als Gefängnis diente, durch Selbstmord aus dem Leben. Ihr Leichnam wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Gedenkstätte „Mémorial de la France combattante“ am Mont Valérien westlich von Paris beigesetzt.

Publikationen

Albrecht, Berty. Hrsg. (1933–1935): Le Problème Sexuel. Revue trimestrielle. Morale – Eugénique – Hygiène – Legislation. Paris: Imprimerie Centrale.

Weiterführende Literatur

Albrecht, Mireille (2001): Vivre au lieu d’exister. La vie exceptionnelle de Berty Albrecht, compagnon de la Libération. Monaco: Edition du Rocher.

Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 323, 376-377.

List, Corinna von (2010): Frauen in der Résistance 1940–1944. „Der Kampf gegen die ‚Boches’ hat begonnen!” (Krieg in der Geschichte, 59). Paderborn u.a.: Schöningh.

Missika, Dominique (2005): Berty Albrecht. Paris: Perrin.

Andreas-Salomé, Lou (Schriftstellerin, Psychoanalytikerin) geb. 12.2.1861 (St. Petersburg, RUS) – gest. 5.2.1937 (Göttingen)

Zur Biografie

1880 zog Lou von Salomé in die Schweiz, wo sie als Gasthörerin Vorlesungen an der Universität in Zürich besuchte. Die Hochschule war damals eine der wenigen Hochschulen weltweit, die Frauen zum Studium zuließen. Eine ernsthafte Erkrankung zwang indes Lou von Salomé, ihr Studium zu unterbrechen. Um ihre angegriffene Lunge zu schonen, zog sie nach Rom, wo sie bald Kontakt zu der deutschen Schriftstellerin, Pazifisten und Frauenrechtlerin Malwida von Meysenburg (1816–1903) erhielt. In dem Kreis um von Meysenburg verkehrte auch der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844–1900), der Lou von Salomé ähnlich wie ein gemeinsamer Freund einen Heiratsantrag machte. Doch auch diese beiden Verehrer wies Lou von Salomé ab. Nietzsche versuchte später, seine Erfahrungen mit Lou von Salomé in seinem Buch Also sprach Zarathustra (1883–85) zu bearbeiten.

Als Lou von Salomé 1886 ihren späteren Ehemann, den Göttinger Orientalisten Friedrich Carl Andreas (1846–1930), kennenlernte und er sie heiraten wollte, willigte sie nur unter der Bedingung ein, dass sie die Ehe niemals sexuell vollziehen müsse. Die Ehe zwischen Lou und Friedrich Carl Andreas war widersprüchlich, hielt aber bis zu seinem Tod über vierzig Jahre.

Nach ihrer Eheschließung kam Lou Andreas-Salomé unter anderem in Berührung mit dem Friedrichshagener Dichterkreis, in dem sie Gerhart Hauptmann (1862–1946) und Maximilian Harden (1861–1927) begegnete. In Artikeln und Rezensionen beschäftigte sie sich mit den Frauengestalten des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen und widmete sich der Frage: „Wie muss eine Ehe beschaffen sein, um auch der Selbstverwirklichung, besonders der Frauen, Raum zu lassen?“

Lou Andreas-Salomé lernte auch den Dichter Rainer Maria Rilke (1875–1926) kennen, mit dem sie zunächst eine leidenschaftliche Beziehung verband, die sich aber bald in eine enge Freundschaft wandelte. Lou Andreas-Salomé unterhielt später ein Verhältnis mit dem schwedischen Psychiater und Nervenarzt Poul Bjerre (1876–1964), der sie wiederum mit Sigmund Freud (1856–1939) zusammenführte. Freud war als Vaterfigur während ihrer letzten 25 Lebensjahre die entscheidende Bezugsperson Lou Andreas-Salomés.

Lou Andreas-Salomé besuchte in Wien Freuds Vorlesungen und nahm unter anderem an seinen „Mittwochssitzungen“ teil. Sigmund Freud selbst hielt viel von seiner Schülerin und riet ihr zum Beruf der Psychoanalytikerin. Sie veröffentlichte psychoanalytische Fachartikel, Essays und Bücher und eröffnete 1915 in Göttingen die erste psychoanalytische Praxis der Stadt, in der sie bis kurz vor ihrem Tod Patienten behandelte.

Lou Andreas-Salomé starb am 5. Februar 1937 nach langer schwerer Krankheit.

Nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland gehörte Lou Andreas-Salomé neben den Schauspielerinnen Louise Dumont und Gertrud Eysoldt, der Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz, der Schriftstellerin Grete Meisel-Heß und den beiden Frauenrechtlerinnen und Publizistinnen Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte.

Schriften (Auswahl)

Andreas-Salomé, Lou (1892): Henrik Ibsen’s Frauen-Gestalten nach seinen sechs Familien-Dramen. Ein Puppenheim, Gespenster, die Wildente, Rosmersholm, die Frau vom Meere, Hedda Gabler. Berlin: Bloch.

Andreas-Salomé, Lou (1894): Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Wien: Konegen.

Andreas-Salomé, Lou (1902): Im Zwischenland. Fünf Geschichten aus dem Seelenleben halbwüchsiger Mädchen. Stuttgart: J. G. Cotta.

Andreas-Salomé, Lou (1910): Die Erotik. Frankfurt/Main: Rütten & Loening.

Andreas-Salomé, Lou (1928): Rainer Maria Rilke. Leipzig: Insel.

Andreas-Salomé, Lou (1931): Mein Dank an Freud. Offener Brief an Professor Sigmund Freud zu seinem 75. Geburtstag. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.

Andreas-Salomé, Lou (1951): Lebensrückblick. Grundriss einiger Lebenserinnerungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst Pfeiffer. Zürich/Wiesbaden: Niehans/Insel.

Quellen

Hirschfeld, Magnus (1921): Aus der Bewegung, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 20), S. 107-142, hier S. 114-115.

Asmus, Martha (Schriftstellerin) geb. 20.6.1844 (Pillkallen, heute Dobrowolsk, Russland) – gest. 28.1.1910 (Eberswalde)

Zur Biografie

Martha Asmus wurde am 20. Juni 1844 im ostpreußischen Pillkallen (heute Dobrowolsk, Russland) als Tochter eines Kreisarztes und dessen Frau geboren. Sie hatte vier Geschwister. Nach dem frühen Tod des Vaters zog die Mutter mit ihren Kindern nach Stolp in Pommern (heute Słupsk, Polen), wo Martha Asmus die Schule besuchte.

Martha Asmus ging später nach Halle an der Saale, wo einer ihrer Brüder lebte. Nach dessen Tod begann sie zu schreiben. Es entstanden Gedichte, Romane und Erzählungen, die in Zeitschriften wie dem Simplicissimus erschienen, wobei sich Martha Asmus auch des Pseudonyms „Martha Klodwig” bediente. Noch vor der Jahrtausendwende wandte sich Martha Asmus, die 1885 nach Berlin gezogen war, der Frauenbewegung zu und vertrat ab etwa 1899 die Ansicht von der psychischen Gleichheit der Geschlechter. Sie übersetzte Die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire aus dem Französischen, freundete sich mit dem österreichischen Anthroposophen Rudolf Steiner (1861–1925) an und setzte sich kritisch mit der frauenfeindlichen Schrift Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes des Neurologen und Psychiaters Paul Julius Möbius (1853–1907) auseinander.

Auch Magnus Hirschfelds Aufsatz „Die objektive Diagnose der Homosexualität“ im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen von 1899 rief Martha Asmus’ Kritik hervor. Hirschfeld hatte in dem Aufsatz erstmals versucht, die Frage nach dem Geschlechtsunterschied zu erörtern. Unter Verweis auf Alltagserfahrungen hatte er fünf Gruppen von „Durchschnittstypen“ konstruiert, um den Unterschied zwischen Mann und Frau herauszuarbeiten.

Hirschfeld zufolge war das „Durchschnittsweib“ insgesamt „reproduktiver, anhaltender, treuer, praktischer, gemütvoller, reizbarer, kindlicher, äusserlicher, kleinlicher als der Mann.“ Es habe sich „vom Kinde nicht gar weit entfernt.“ Der Mann hingegen war für Hirschfeld „aktiver, produktiver, wechselnder, unternehmungslustiger, ehrgeiziger, härter, abstrakter als das Weib.“ Nach eigenen Worten wollte Hirschfeld mit diesen Zuschreibungen jedoch keine Unterlegenheit der Frauen den Männern gegenüber feststellen. Im Gegenteil, für ihn waren Frauen mit ihrer „kindlichen Art in bester Gesellschaft, in der Gesellschaft des Genies.“

Martha Asmus stellte Hirschfelds gesamtes Modell in Frage, attestierte ihm grobe Werturteile und schrieb: „In den genannten Verstandes- und Gemüts-Eigenschaften gibt es zwischen Mann und Weib keine graduellen Unterschiede.“ Ihre Kritik wurde 1900 durch den französischen Juristen und engen Mitarbeiter Hirschfelds im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen Eugen Wilhelm („Numa Praetorius”) zurückgewiesen. Wilhelm sah die Einwände Asmus’ als nicht gerechtfertigt an, da Hirschfeld ja nur vom „Durchschnitt“ gesprochen habe, womit Ausnahmen von der Regel nicht ausgeschlossen seien.

Gleichwohl fragte Hirschfeld noch 1910, ob die Begabung von Frauen „für die Höchstleistungen der Kultur, die Schaffung auserlesener Meisterwerke in Technik, Kunst und Wissenschaft ausreichend“ sei. Er sah den vermeintlichen „Mangel an genialischen Leistungen und epochalen Schöpfungen“ bei Frauen nicht als gesellschaftlich, sondern als biologisch bedingt an. Zur Erklärung diente ihm nicht „die systematische Unterdrückung von Seiten der Männer“, sondern „die natürliche Beschaffenheit der Frauen an und für sich“.

Diese Äußerung dürfte Martha Asmus nicht mehr zur Kenntnis genommen haben. Sie starb am 28. Januar 1910 in der „Landesirrenanstalt” in Eberswalde.

Schriften (Auswahl)

Asmus, Martha (1899): Annette (Roman). Berlin: Hillger.

Asmus, Martha (1899): Homosexuell, in: Magazin für Literatur des In- und Auslandes (Jg. 68), Sp. 1145-1147.

Weiterführende Literatur

Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 93-96.

Hirschfeld, Magnus (1899): Die objektive Diagnose der Homosexualität. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 1), S. 4-35.

Hirschfeld, Magnus (1910): Die Transvestiten. Eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb mit umfangreichem casuistischen und historischen Material. Berlin: Medicinischer Verlag Alfred Pulvermacher & Co, S. 277-278.

Wilhelm, Eugen (1900): Bibliographie der Homosexualität für das Jahr 1899, sowie Nachtrag zu der Bibliographie des ersten Jahrbuchs von Dr. jur. Numa Praetorius, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 2), S. 345-445, hier S. 375.

Bækgaard, Ellen (Zahnärztin) geb. 14.11.1895 (Silkeborg, Dänemark) – gest. 1997 (Ort nicht belegt)

Zur Biografie

Wann genau und wie Ellen Bækgaard in Kontakt mit Magnus Hirschfeld gekommen ist, ist nicht belegt. Offenbar war sie in späteren Jahren vor allem eine Freundin von Hirschfelds Lebenspartner Karl Giese (1898–1938). Ellen Bækgaard erzählte Manfred Herzer in den 1980er Jahren, dass Giese einst als 15-Jähriger einen Vortrag Hirschfelds gehört und ihn danach aufgesucht habe. Giese sei von vielen als „Pflegesohn“ Hirschfelds betrachtet worden, und er selbst habe ihn auch „Papa” genannt. Bækgaard teilte aber mit, dass Giese in Wirklichkeit „die Frau des Hauses“ war. Damit Giese in den frühen 1930er Jahren in Wien das Abitur nachholen und sich dann an der Universität ausbilden lassen konnte, zahlten ihm Ellen Bækgaard, Magnus Hirschfeld und der australisch-britische Arzt und Sexualreformer Norman Haire (1892–1952) zu drei gleichen Teilen ein monatliches Stipendium.

Als Ellen Bækgaard Magnus Hirschfeld kennenlernte, erlebte sie Karl Giese als „das absolute Zwischenglied“ zwischen ihm und der Umwelt. Hirschfeld hatte Giese zum Archivleiter ausbilden lassen und ihn zum Sekretär des Instituts für Sexualwissenschaft und seiner selbst gemacht. An Hirschfeld als Institutsleiter erinnerte sich Bækgaard als an einen „eitl[en] Mann“, der sich seiner Bedeutung bewusst gewesen sei. Wenn er auswärts war, habe er immer in den besten Hotels gewohnt und es angemessen gefunden, dass man ihm Prozente gewährte. Auch habe er große Feste veranstaltet, „bei denen nahezu keine Frauen anwesend waren.“

Ellen Bækgaard hatte noch 1985 gut die Räumlichkeiten und einzelne Begebenheiten vor Augen, die sie vor 1933 im Institut für Sexualwissenschaft erlebt hatte. Auch wenn sie behauptete, es sei immer schwierig gewesen, zu Magnus Hirschfeld selbst zu kommen, wusste sie gleichzeitig von drei Situationen zu berichten, in denen Besucher sofort zu Hirschfeld vorgelassen wurden.

Da war zum einen Karl Giese, der Hirschfeld (wohl um 1914) noch als Jugendlicher aufsuchte. Zum anderen erinnerte sich Ellen Bækgaard an ein Ereignis während des vierten Kongresses der Weltliga für Sexualreform (WLSR), der mit etwa 2.000 Aktiven vom 16. bis zum 23. September 1930 in Wien stattfand. „Es war eine geschlossene Gesellschaft in einem reservierten Lokal, aber am Abend kam eine Dame herein, die wir nie vorher gesehen hatten. Sie wurde sofort zu Magnus Hirschfeld geführt, der ihr viel Freundlichkeit und Interesse zeigte. Sie war, was man damals eine ‚noble‘ Dame nannte, sowohl im Aussehen wie im Benehmen, und wurde von allen mit ‚gnädige Frau‘ angesprochen.“ Erst nachdem „die Dame” gegangen war, erfuhr Bækgaard Näheres über sie: Sie war „ein hochstehender Ministerialbeamter! Er war verheiratet mit einer sehr verständnisvollen Frau und sie hatten zwei kleine Kinder.“ Einen Namen nannte Ellen Bækgaard leider nicht.

Ein anderes Mal erlebte sie etwas Ähnliches, als sie zu Besuch bei Karl Giese in Berlin war. Die „Hausdame“ im Institut für Sexualwissenschaft, Helene Helling, meldete – vermutlich über das Haustelefon – „daß eine Dame auf dem Weg sei, um zu einer Verabredung zu Magnus Hirschfeld zu kommen.“ Wiederum ohne einen Namen zu nennen, führte Bækgaard aus, die Besucherin habe „eine hübsche und sehr dunkle Altstimme“ gehabt, gleichwohl sei sie „für eine Dame eine seltsame Erscheinung“ gewesen: „Ich vergesse sie niemals. Es war in der Zeit um 1930 und da sah eine Dame so nicht aus. Sie war sehr groß und kräftig […] – das war an sich nicht merkwürdig – aber sie war ‚aufgedonnert‘ und am hellichten Tag stark geschminkt. In den Ohren hatte sie große prunkvolle Ohrringe, und sie trug blitzenden Schmuck und sehr farbige, aber elegante Kleidung. Sie sah unglaublich teuer aus. Etwas Ähnliches – aber nur ein[en] Abglanz von ihr – habe ich in Monte Carlo gesehen.“ Karl Giese erzählte Ellen Bækgaard später, dass die Dame „Rittmeister war! Und im aktiven Dienst!! Es war ja strafbar damals, Transvestit zu sein. So ein Mut!“

Ellen Lebrecht Bækgaard starb 1997 im Alter von 102 Jahren.

Weiterführende Literatur

Bækgaard, Ellen (1985): Das Sexualwissenschaftliche Institut in Berlin. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 5, S. 32-35.

Hertoft, Preben und Teit Ritzau (1984): Paradiset er ikke til salg. Trangen til at være begge køn. Kopenhagen: Lindhardt og Ringhof.

Film

Ritzau, Teit (1985): Paradiset er ikke til salg (62 Min.),auf der Streamingseite des Dänischen Filminstituts hier.

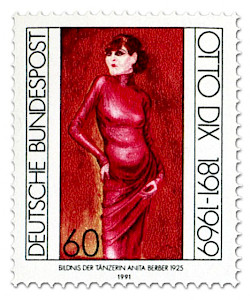

Berber, Anita (Tänzerin) geb. 10.6.1899 (Leipzig) – gest. 10.11.1928 (Berlin)

Zur Biografie

Um 1914 zog Anita Berger nach Berlin, wo sie Unterricht bei der österreichischen Theaterschauspielerin Maria Moissi (1874–1943) nahm. Zeitgleich ließ sie sich bei der deutschen impressionistischen Ausdruckstänzerin Rita Sacchetto (1880–1959) ausbilden. 1916 stand sie zum ersten Mal auf einer Bühne und tanzte vor Publikum, es folgten Auftritte in Städten wie Hannover, Leipzig, Hamburg und Frankfurt am Main, Gastspiele brachten sie auch nach Österreich und in die Schweiz.

1918 wurde Anita Berber von dem österreichischen Produzenten, Drehbuchautor und Filmregisseur Richard Oswald (1880–1963) für den Film entdeckt. Sie zeigte sich 1919 unter anderem an der Seite Magnus Hirschfelds und Conrad Veidts (1893–1943) in dem Aufklärungsfilm „Anders als die Andern“ und in dem Sittenfilm „Die Prostitution“. Insgesamt war sie in etwa fünfundzwanzig Filmen zu sehen. Bilder von ihr wurden bald sogar in US-amerikanischen Medien wie der Zeitschrift Vanity Fair gedruckt.

Anita Berber trat in dem Berliner Kabarett „Schall und Rauch“ und in Hamburg auf St. Pauli auf, wo sie die erste Nackttänzerin ihrer Zeit war. Entblößte Brüste waren bis dahin von der deutschen Polizei nur in „Standbildern“ und nicht in bewegten Szenen geduldet worden.

1922 ließ sich Anita Berber nach nur drei Jahren Ehe von ihrem ersten Mann scheiden und zog zu ihrer lesbischen Freundin Susi Wanowski (Susu Wannowsky u.ä.), die später die Frauenbar „La Garçonne“ in der Kalkreuthstraße 11 in Berlin-Schöneberg betrieb.

Die Erfolge, die Anita Berber insbesondere an der Seite ihres künstlerischen homosexuellen Partners Sebastian Droste (eigentlich Willy Knobloch, 1898–1927) feiern konnte – unter ihnen das Programm „Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“ – konnten nicht verhindern, dass Berber ebenso wie Droste bald drogensüchtig wurde. Insbesondere Droste kam wegen Eigentumsdelikten auch mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt und musste Haftstrafen antreten.

Am 10. September 1924 heiratete Anita Berber den amerikanischen Tänzer Henri Châtin-Hofmann (1900–1961), den sie im Jahr zuvor in Berlin kennengelernt hatte. Sie stand in Kontakt mit Klaus Mann (1906–1949) und Otto Dix (1891–1969), fortwährende Drogen- und Alkoholexzesse, Tumulte, Skandale und Beschwerden über ihre „unsittlichen“ Darbietungen führten aber dazu, dass ihr Stern langsam sank.

Im Sommer 1928 brach Anita Berber während eines Auftritts in Damaskus (Syrien) vor ihrem Publikum zusammen. Die herbeigerufenen Ärzte diagnostizierten eine Tuberkulose-Erkrankung, die keine Aussichten auf Heilung mehr versprach. Anita Berber starb am 10. November 1928 im Bethanien-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg. Sie war 29 Jahre alt geworden. Magnus Hirschfeld schrieb in Die Weltreise eines Sexualforschers (1933): „Wie überall zeigen auch auf Bali viele Tänzer einen auffallend weiblichen, viele Tänzerinnen einen jungenhaften Einschlag. Androgynen Tänzerpaaren, wie ‚Anita Berber und Henry‘ begegnete ich in der ganzen Welt wieder.“

Weiterführende Literatur

Berber, Anita und Sebastian Droste (1922): Die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Wien: Gloriette-Verlag.

Fischer, Lothar (1996): Anita Berber 1918–1928 in Berlin. Tanz zwischen Rausch und Tod (Edition Jule Hammer). Berlin: Haude & Spener.

Fischer, Lothar (2006): Anita Berber. Göttin der Nacht. Collagen eines kurzen Lebens. Berlin: edition ebersbach.

Hirschfeld, Magnus (1933): Die Weltreise eines Sexualforschers. Brugg: Bözberg-Verlag, S. 152.

Scheub, Ute (2000): Verrückt nach Leben. Berliner Szenen in den zwanziger Jahren. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Wunderlich, Dieter (2009): AußerOrdentliche Frauen. 18 Porträts. München: Piper-Verlag, S. 106-115.

Film

Praunheim, Rosa von (1987): Anita – Tänze des Lasters / Anita – Dances of Vice [mit Lotti Huber (1912–1998) u.a.]. Rosa von Praunheim (Regie). DVD: Pillarbox.

Brugman, Til (Schriftstellerin) geb. 16.9.1888 (Amsterdam, Niederlande) – gest. 24.7.1958 (Gouda, Niederlande)

Zur Biografie

Til Brugmann liess sich in Amsterdam zur Fremdsprachenkorrespondentin ausbilden und zog 1917 nach Den Haag, wo sie mit ihrer Freundin, einer Sängerin, zusammenlebte. Sie verdiente sich in dieser Zeit ihren Lebensunterhalt als Handelskorrespondentin und später als selbständige Fremdsprachenlehrerin. Nachdem sie mit renommierten Stijl-Künstlern und Architekten in Kontakt gekommen war, begann sie, Lautgedichte zu schreiben: rhythmische Klangkonstruktionen, die ohne erkennbaren Bezug zur Realität standen.

1926 lernte Til Brugman die deutsche Dadaistin Hannah Höch (1889–1978) kennen, mit der sie über neun Jahre lang zusammenlebte. Unter dem Einfluss Höchs begann Brugman, Grotesken zu schreiben, die sich durch die Vermengung von Ernstem mit Komischem, Realistischem mit Fantastischem sowie Verzerrungen und Übertreibungen auszeichneten. Sie schrieb diese Grotesken zunächst auf Niederländisch und ab 1929, nachdem sie mit Höch nach Berlin gezogen war, auch auf Deutsch.

Til Brugman schrieb Hunderte von Groteksen, fand für ihre Arbeiten aber kaum Verleger. Am bekanntesten blieb ihre Sammlung Scheingehacktes (1936), die Zeichnungen von Hannah Höch enthielt. Noch 1936 trennten sich Brugman und Höch, doch blieb Brugman noch drei Jahre in Berlin wohnen, bevor sie zurück in die Niederlande zog. Zusammen mit ihrer neuen Freundin Hans Mertineit-Schnabel wohnte sie im Amsterdamer Stadtteil Rivierenbuurt, wo sie auch mit der Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung der Niederlande zusammenarbeitete. Um 1945 schrieb Brugman an einem Roman, der 1953 unter dem Titel „Spanningen“ (dt. „Spannungen”) veröffentlicht wurde. In dem Buch bekannte sie, dass sich ihre Hoffnungen auf eine gerechte Nachkriegsgesellschaft zerschlagen hätten. Die Menschen schienen nicht aus dem erlittenen Elend und dem vorübergehend erfahrenen Gefühl der Zusammengehörigkeit gelernt zu haben.

Brugman, die seit 1937 unter erheblichen gesundheitlichen Beschwerden litt, fand im Großen und Ganzen aber keinen Anschluss an die neue Schriftstellergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwar wurde sie 1952 mit dem Novellenprijs der Stadt Amsterdam und dem Marianne Philipsprijs ausgezeichnet. Doch als sie am 24. Juli 1958 im niederländischen Gouda starb, geriet ihr Werk schnell in Vergessenheit.

Erst ab den 1980er Jahren erwachte das Interesse an Til Brugman wieder. Die Aufmerksam galt nun aber vor allem ihrem Leben als lesbische Frau im Kreis der Avantgarde. Bekannt ist, dass Til Brugman im August 1931 das Institut für Sexualwissenschaft besuchte, um sich das „pathologische Museum“ eines gewissen „Professor Hirschmann oder so“ anzuschauen, wie sie ihrer Freundin Hannah Höch mitteilte. Wenn ihr auch der Name Magnus Hirschfelds nicht in Erinnerung blieb, machte die im Institut für Sexualwissenschaft ausgestellte Sammlung von Exponaten Eindruck auf sie. Til Brugman verfasste nach dem Besuch eine vom Dada-Stil beeinflusste Groteske unter dem Titel „Das Warenhaus der Liebe“ („Liefdeswarenhuis“). Hier beschrieb sie, wie die Besucher und Besucherinnen des Museums in den unterschiedlichsten Abteilungen für wunderliche Fetische und Obsessionen fündig und glückselig werden. Die Groteske schließt mit einer bedrohlichen Vision, die das Ende des Instituts knapp zwei Jahre später vorwegzunehmen scheint.

Schriften (Auswahl)

Brugman, Til (1935): Scheingehacktes. Zeichnungen von Hannah Höch (Die neue Reihe, 22/23). Berlin: Verlag Die Rabenpresse.

Brugman, Til (1953): Spanningen. Amsterdam: Contact.

Brugman, Til (1988): Liefdeswarenhuis. In: Lust & Gratie (Jg. 5), Nr. 19, S. 58-65.

Brugman, Til (1995): Das vertippte Zebra. Lyrik und Prosa. Hgg. von Marion Brandt. Berlin: Hoho-Verlag.

Weiterführende Literatur

Everard, Myriam (1988): Til Brugman (1888–1958), in: Lust & Gratie (Jg. 5), Nr. 19, S. 10-17 (online hier).

Everard, Myriam (1991): „Man lebt nur einmal in Parchamatac”. Die groteske Welt von Til Brugman, Lebensgefährtin von Hannah Höch. In: Dech, Julia und Elen Maurer (Hrsg.): Da-da-zwischen-Reden zu Hannah Höch. Berlin: Orlanda, S. 82-97.

Hermans, Doris (o.J.): Til Brugman, auf: Fembio Frauen.Biographieforschung.

Slob, Marleen (1994): „De mensen willen niet rijpen, vandaar”. Leven en werk van Til Brugman. Amsterdam: Feministische Uitgeverij Vita.

Slob, Marleen (2013): Brugman, Mathilda Maria Petronella (1888–1958), in Biografisch Woordenboek van Nederland.

Cauer, Minna (Pädagogin, Frauenrechtlerin) geb. 1.11.1841 (Freyenstein, Prignitz) – gest. 3.8.1922 (Berlin)

Zur Biografie

1862 heiratete Minna Schelle zum ersten Mal. Sie wurde Mutter eines Sohnes, der jedoch schon im Alter von zwei Jahren an Diphterie verstarb. Im Jahr darauf starb auch ihr Ehemann. Früh verwitwet wandte sie sich nun frauengeschichtlichen Studien zu und entschied sich zu einer pädagogischen Ausbildung, legte das diesbezügliche Examen 1867 ab und arbeitete ab 1868 als Lehrerin zunächst in Paris. 1869 wechselte sie an eine Töchterschule in Hamm (Westfalen), und hier lernte sie den Gymnasialdirektor Eduard Cauer kennen, den sie wenig später heiratete. Eduard Cauer war verwitwet und Vater von fünf Kindern im Schulalter.

1871 zog Minna Cauer mit ihrer Familie nach Danzig (Gdańsk, Polen) und 1876 von dort nach Berlin. Nachdem ihr zweiter Ehemann 1881 verstorben war, widmete sich Minna Cauer ganz der Frauenbewegung. Sie wurde Mitbegründerin des Vereins Frauenwohl (1888), der unter anderem Bildungskurse und eine Stellenvermittlung für Frauen anbot, und leitete diesen bis 1919. Sie engagierte sich vehement für das Frauenstimmrecht, die finanzielle und soziale Unterstützung lediger Mütter und die freie Berufswahl für Frauen. Außerdem betätigte sie sich aktiv in der Deutschen Friedensgesellschaft, die von Bertha von Suttner (1843–1914) gegründet worden war.

Nach Unstimmigkeiten mit anderen führenden Aktivistinnen der deutschsprachigen Frauenbewegung trennte sich Minna Cauer um 1900 von der „gemäßigten“ Mehrheit der in der Bewegung Engagierten und sammelte die „radikalen“ Kräfte in dem neu gegründeten Verband Fortschrittlicher Frauenvereine. Als Lebenswerk Minna Cauers gilt die Vereinszeitschrift Die Frauenbewegung, die sie 1895 gegründet hatte und bis 1919 herausgab. Sie war das Sprachrohr des „linken“ Flügels der deutschsprachigen Frauenbewegung und zählte etwa Anita Augspurg, Hedwig Dohm, Lida Gustava Heymann (1868–1943) und Anna Pappritz zu ihren Mitarbeiterinnen. Persönlich befreundet war Minna Cauer unter anderem mit dem Industriellen und deutschen Außenminister Walther Rathenau (1867–1922), der im Sommer 1922 von Rechtsextremisten ermordet wurde.

Minna Cauer starb wenig später, am 3. August 1922, in Berlin und wurde auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt.

Wie eng sich die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen Minna Cauer und dem fast 30 Jahre jüngeren Magnus Hirschfeld gestaltete, ist – ähnlich wie im Falle Hedwig Dohms – nicht belegt. In der Literatur werden Cauer und Dohm immer wieder als „Freundinnen“ Hirschfelds bezeichnet, doch ist nicht ganz klar, was in ihrem Fall unter dem Begriff Freundschaft zu verstehen ist. Auch ist nicht bekannt, wann und wie die drei sich kennengelernt haben. Belegt ist, dass Magnus Hirschfeld 1915 zusammen mit Minna Cauer und Helene Stöcker Mitglied im pazifistischen Bund „Neues Vaterland“ wurde, der zu Beginn des Ersten Weltkriegs gegründet worden war. Vermutlich war aber Hirschfeld nur passives Mitglied. Zudem wurde der Bund „Neues Vaterland“ bereits im Februar 1916 verboten.

In seinen Schriften erwähnte Magnus Hirschfeld Minna Cauer eher selten. Er nannte sie als Teilnehmerin einer Diskussion im Anschluss an einen Vortrag im Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK), „würdigte“ sie in einer fast 30 Namen umfassenden Aufzählung als zentrale Vorkämpferin der Frauenemanzipation, der er „edle Kühnheit“ bescheinigte, sprach einmal kurz die Biografie an, die Else Lüders (1872–1948) drei Jahre nach Cauers Tod vorgelegt hatte, und brachte Cauers Foto in seinem Bildband der Geschlechtskunde (1930), wobei er aber nicht einmal den Namen der Fotografin (Margarete Schurgast) und das Entstehungsjahr des Fotos (1907) erwähnte und sogar ein falsches Sterbejahr angab. Vermutlich gehörte Minna Cauer eher zu den engeren Bezugspersonen Franziska Manns, der Schwester Magnus Hirschfelds.

Schriften (Auswahl)

Cauer, Minna (1898): Die Frau im 19. Jahrhundert (Am Ende des Jahrhunderts, 2). Berlin: Cronbach.

Cauer, Minna (1907): Dress Reform in Germany, in: The Independent. A Weekly Magazine, 24.10.1907 (Jg. 63, Ausg. 3073), S. 993-997. (Das Porträtfoto Margarete Schurgasts von Minna Cauer wurde hier offenbar erstmals abgedruckt, S. 995, vgl. online hier.)

Cauer, Minna (1913): 25 Jahren Verein Frauenwohl Groß-Berlin. Berlin: Loewenthal, online einsehbar hier.

Würdigungen

2006 wurde eine Straße in Berlin-Moabit nach Minna Cauer benannt. Ebenso gibt es heute Minna-Cauer-Straßen in Endingen (Kaiserstuhl), Freyenstein und Bremen. Das Grab Minna Cauers auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg ist seit 1952 Ehrengrab der Stadt Berlin.

Weiterführende Literatur

Briatte, Anne-Laure (2020): Bevormundete Staatsbürgerinnen. Die „radikale“ Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich (Geschichte und Geschlechter, 72). Frankfurt/Main: Campus, S. 53-57 [Originaltitel: Citoyennes sous tutelle: le mouvement féministe «radical» dans l’Allemagne wilhelmienne, 2013].

Geyken, Frauke (2019): Minna Cauer, geb. Schelle (1841–1922), auf Frankfurter Frauenzimmer.

Hirschfeld, Magnus (1930): Geschlechtskunde. Dritter Band: Folgen und Folgerungen. Stuttgart: Julius Püttmann, S. 268.

Jank, Dagmar (1991): „Vollendet, was wir begonnen!“ Anmerkungen zu Leben und Werk der Frauenrechtlerin Minna Cauer (1841–1922) (Ausstellungsführer der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, 23). Berlin: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin.

Jank, Dagmar (2022): „Eine Kämpferin für Frauenrecht und Demokratie“. Die Erinnerungsarbeit für die Frauenrechtlerin und Publizistin Minna Cauer (1841–1922) in der Weimarer Republik, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin, S. 81-100.

Löchel, Rolf (o.J.): Minna Cauer, auf Fembio Frauen.Biographieforschung.

Lüders, Else (1925): Minna Cauer. Leben und Werk: Gotha: Perthes.

Wolff, Kerstin (2018): Das Zeitalter der Vorreiterinnen, Entdeckerinnen und Visionärinnen, in: Linnemann, Dorothee (Hrsg.): Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht (Schriften des Historischen Museums Frankfurt, 36). Frankfurt/Main: Societäts Verlag, S. 40-51.

Charlaque, Charlotte (Schauspielerin) geb. 14.9.1892 (Berlin) – gest. 6.2.1963 (New York, USA)

Zur Biografie

Charlotte Charlaque wuchs zunächst in Berlin auf, wo ihr Vater eine Manufakturwarenhandlung betrieb. Er wanderte 1901 in die USA aus, und seine Frau und seine beiden Kinder folgten ihm im Jahr darauf. Die Familie ließ sich in San Francisco nieder, wo die Scharlachs Zeugen des verheerenden Erdbebens geworden sein dürften, das die Stadt 1906 heimsuchte.

Nachdem die Eltern sich hatten scheiden lassen, zogen die Mutter und ihr ältester Sohn zurück nach Deutschland. Charlotte Charlaque ging zunächst nach Chicago und von dort nach New York, wo sie sich zum „Violinisten“ ausbilden ließ. Im Sommer 1922 kehrte dann aber auch sie nach Deutschland zurück, laut ihrem US-amerikanischen Pass, zu Studienzwecken.

Wohl in ihrer frühen Berliner Zeit trat Charlotte Charlaque als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin auf, später arbeitete sie auch als Sprachlehrerin und Übersetzerin sowie als Rezeptionistin im Institut für Sexualwissenschaft Magnus Hirschfelds. Ihre Aufgabe bestand hier unter anderem darin, „transvestitische“ Patienten und Patientinnen bei der Auswahl ihrer Kleider zu beraten. 1929 begleitete Charlotte Charlaque Magnus Hirschfeld und dessen Lebenspartner Karl Giese (1898–1938) auch zum dritten internationalen Kongress der Weltliga für Sexualreform (WLSR) in London.

Um diese Zeit – das heißt in den Jahren von 1929 bis 1931 – unterzog sich Charlotte Charlaque in Berlin geschlechtsangleichenden Operationen, die zum Teil von dem britischen Essayisten und Sexologen Havelock Ellis (1859–1939) und dem dänischen Arzt Jonathan Høegh von Leunbach (1884–1955) finanziert wurden. Charlotte Charlaque gehörte damit neben der Küchenhilfe Dora Richter und der Malerin Toni Ebel, mit denen sie befreundet war, zu den ersten drei namentlich bekannten „Fällen“ geschlechtsangleichender Operation weltweit. 1933 traten alle drei Frauen kurz in dem österreichischen Film Mysterium des Geschlechts von Lothar Golte auf. Ungefähr zur gleichen Zeit gaben Charlotte Charlaque und Toni Ebel dem schwedischen Journalisten Ragnar Ahlstedt (1901–1982) ein Interview, in dem sie Einblicke in ihren Lebensweg und ihre damalige Lebenssituation gewährten.

Insbesondere mit Toni Ebel verband Charlotte Charlaque eine innige Freundschaft, und schon um 1932 wohnten die zwei Frauen zusammen. Da Charlotte Charlaque Jüdin war, Toni Ebel Anfang der 1930er Jahre zum Judentum konvertierte und beide Frauen entschiedene Gegnerinnen des Nationalsozialismus waren, flüchteten sie im Frühjahr 1934 gemeinsam in die Tschechoslowakei, wo sie sich zunächst in Karlsbad (Karlovy Vary) und später in Brünn (Brno) bzw. Prag niederließen. Während Ebel Bilder für Kurgäste und andere Auftraggeber*innen malte, erteilte Charlotte Charlaque Englisch- und Französischunterricht, wohl auch für Juden und Jüdinnen, die sich auf der Flucht vor der Verfolgung durch die deutschen Nationalsozialisten befanden.

Schon einige Monate vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Tschechoslowakei und der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ spitzten sich die Ereignisse für Charlotte Charlaque und Toni Ebel zu. Bei ihnen wurden Haussuchungen durchgeführt, und insbesondere Toni Ebel galt bald als „ungebetene Ausländerin“ in der Tschechoslowakei. Der Umzug von Brünn nach Prag bedeutete nur vorübergehend eine Erleichterung für die beiden Freundinnen.

Charlotte Charlaque wurde am 19. März 1942 von der Prager Fremdenpolizei verhaftet, nachdem die Behörden in Erfahrung gebracht hatten, dass sie Jüdin war. Ursprünglich sollte sie in Theresienstadt interniert werden, eine entsprechende Kennkarte war schon für sie angelegt. Doch gelang es Toni Ebel auf bisher nicht ganz geklärten Wegen, den Schweizer Konsul in Prag davon zu überzeugen, dass ihre Freundin amerikanische Staatsbürgerin sei. Sie habe nur deshalb keine entsprechenden gültigen Ausweisepapiere mehr, weil sie sie dem amerikanischen Vizekonsul in Wien übergeben habe, um einen neuen Pass zu bekommen. Was Toni Ebel dabei verschwieg, war, dass der Vizekonsul in Wien sich geweigert hatte, den Pass Charlotte Charlaques auf einen weiblichen Namen auszustellen.

Charlotte Charlaque wurde daraufhin in das Internierungslager Liebenau überführt, das 1940 in einer ehemaligen Heilanstalt am Bodensee eingerichtet worden war. Von hier aus wurde sie zusammen mit anderen nicht-deutschen Frauen und Kindern, die für den Austausch gegen Amerikanerinnen und Britinnen deutscher Herkunft vorgesehen waren, in die USA verschickt. Ihre Freundin Toni Ebel blieb allein in Prag zurück.

Charlotte Charlaque erreichte am 2. Juli 1942 New York, wo sie bis zu ihrem Lebensende wohnen blieb. Sie war über weite Strecken von der Armenfürsorge abhängig und litt unter einer angegriffenen Gesundheit. Gleichwohl gelang es ihr, sich als Off-Broadway-Schauspielerin einen gewissen Namen zu machen und auf der Bühne Erfolge zu feiern. Sie nannte sich unter Anspielung auf ihren alten Geburtsnamen jetzt gern Carlotta Baronin von Curtius. Privat stand sie in Kontakt mit dem deutsch-amerikanischen Arzt und Endokrinologen Harry Benjamin (1885–1986), der „Crossdresserin“ Louise Lawrence (1912–1976) und Christine Jorgensen (1926–1989), der im Zuge ihrer Geschlechtsangleichung 1952 große mediale Aufmerksamkeit zufiel.

Charlotte Charlaque starb am 6. Februar 1963 völlig verarmt in New York. Bei einer Trauerfeier wenige Tage später wurde sie von William Glenesk (1926–2014), der als innovativer Geistlicher und später auch als Fürsprecher für Menschen aus dem LSBTIQ*-Spektrum bekannt war, in einer Gedenkrede gewürdigt.

Weiterführende Literatur

Ahlstedt, Ragnar (2021): Männer, die zu Frauen wurden. Zwei Fälle von Geschlechtsumwandlung auf operativem Weg. Eine Studie über das Wesen des Transvestitismus. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 67, S. 33-40.

Curtius, Carlotta Baronin von (1955): Reflections on the Christine Jorgenson Case, in: One. The Homosexual Magazine (Jg. 3), Nr. 3, S. 27-28.

Junghanns, Inga (1932): En Operation. Den skønne Lola Montez er blevet Kvinde efter at have levet hele sit Liv som Mand, in: Social-Demokraten for Randers og Omegn, 7.6.1932, S. 5.

Keil, Frank (2022): Namensakte Charlotte Charlaque. Operieren, therapieren, administrieren: Vom Umgang mit Transmenschen in den Dreissigerjahren, in: Ernst (Jg. 21), Nr. 23, S. 26-29.

Lustbader, Ken (2023): Charlotte Charlaque Residence, entry in: New York City LGBT Historic Sites Project.

Meyerowitz, Joanne (2002): How Sex Changed. A History of Transsexuality in the United States. Cambridge und London: Harvard University Press, S. 30, 48-49.

Rustin, Richard (1963): Death Ends Proud Reign of the Promenade’s Queen, in: Brooklyn Heights Press, 14.2.1963, S. 1, 3.

Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren Curt Scharlachs alias Charlotte Charlaques. In: Lambda Nachrichten (Jg. 37), Nr. 1, S. 38-41.

Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren von Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque (1892–?) und Toni Ebel (1881–1961), auf Online-Projekt Lesbengeschichte.

Wolfert, Raimund (2015): Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque, eine biographische Skizze, in: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 52, S. 42-46.

Wolfert, Raimund (2021): Charlotte Charlaque. Transfrau, Laienschauspielerin, „Königin der Brooklyn Heights Promenade“. Berlin/Leipzig: Hentrich & Hentrich.

Christina von Schweden (schwedische Königin) geb. 7. oder 8.12.1626 (Stockholm, Schweden) – gest. 19.4.1689 (Rom, Italien)

Zur Biografie

Christina von Schweden übernahm 1644 im Alter von 18 Jahren die Regierungsgeschäfte, nachdem ihr Vater bereits 1632 auf dem Schlachtfeld bei Lützen südwestlich von Leipzig (im heutigen Sachsen-Anhalt) gestorben war. Sie erwies sich als energische und bestimmte Herrscherin, schloss unter anderem den Friedensvertrag ab, mit dem der Dreißigjährige Krieg beendet wurde, führte einen prunkvollen Hof und machte sich als Förderin der Künste und Wissenschaften weit über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus einen Namen.

Über ihr Privatleben gab es schon zu ihren Lebzeiten Spekulationen. Belegt ist, dass Christina von Schweden 1644 eine langjährige Liebesbeziehung mit ihrer Hofdame Ebba Sparre (1626–1662) einging, die bis zu Sparres Tod währte. 1654 dankte Christina von Schweden nach zehnjähriger Regierungszeit zugunsten eines Vetters ab. Offiziell begründete sie ihren Entschluss damit, dass sie nicht heiraten wolle. Sie verließ Schweden und reiste in Männerkleidern durch Dänemark und die deutschen Länder nach Brüssel, wo sie zunächst heimlich zum Katholizismus übertrat – ihr öffentliches Glaubensbekenntnis erfolgte wenig später in Innsbruck. Sie ließ sich schließlich in Rom nieder, wo sie am 19. April 1689 auch verstarb.

Christinas Verhältnis zur traditionellen Frauenrolle ist lange ein Thema der Forschung gewesen. Angeführt wurden immer wieder Christinas ausgeprägte Abneigung gegen die Institution Ehe und eine gewisse Frauenfeindlichkeit, die in ihren Schriften zum Ausdruck kommt. Die Vermutung, bei Christinas Geburt habe man sich in ihrer Geschlechtszuweisung geirrt, und der Umstand, dass sie als unverheiratete Frau nach ihrer Abdankung ein ungewöhnlich freies Leben führen konnte, haben dazu beigetragen, dass einige Forscher in ihr einen „Pseudo-Hermaphrodit“ sahen, also einen Menschen, der äußerlich gesehen mit den für sein Geschlecht typischen Genitalien geboren wurde, hormonell aber dem anderen Geschlecht angehörte. Diese These stellte 1937 etwa der schwedische Gynäkologe Elis Essen-Möller (1870–1956) auf.

Andere Forscher haben Christina von Schweden eine „Sexualneurose“ nachgesagt, was unter anderem dazu führte, dass ihr Grab 1965 unter der Leitung des schwedischen Anatomen Carl-Herman Hjortsjö (1914–1978) geöffnet wurde. Hjortsjö wies 1966 in einem Buch über die Graböffnung darauf hin, dass Christina von Schweden nach den an ihrem Skelett durchgeführten Untersuchungen eine „ganz normale Frau“ gewesen sei. Hjortsjö zufolge ließen sich die Schlussfolgerungen Essen-Möllers wissenschaftlich nicht belegen.

Für Magnus Hirschfeld war Christina von Schweden vor allem ein Paradebeispiel dafür, dass nicht alle Frauen „Margarethen“ seien, ebenso wenig wie alle Männer „Fauste“. Für Hirschfeld vereinigten sich in jedem Individuum männliche wie weibliche Anteile menschlicher Eigenschaften, wodurch jeder Mensch in einem ganz eigenen Mischungsverhältnis eine „Zwischenstufe“ sei. Hirschfeld betonte, es gebe Frauen, „welche wie Christine von Schweden an Energie und Großzügigkeit, wie Sonja Kowalewsca an Abstraktheit und Tiefe, wie viele moderne Frauenrechtlerinnen an Aktivität und Ehrgeiz, welche an Vorliebe zu männlichen Spielen wie Turnen und Jagen, an Härte, Rohheit und Tollkühnheit den Mann hoch überragen. Es giebt nicht eine spezifische Eigenschaft des Weibes, die sich nicht auch gelegentlich beim Mann, keinen männlichen Charakterzug, der sich nicht auch bei Frauen fände.“

Weiterführende Literatur

Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 53 und 94.

Hirschfeld, Magnus (1896): Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? Von Dr. med. Th. Ramien. Leipzig: Max Spohr, S. 27.

Hirschfeld, Magnus (1899): Die objektive Diagnose der Homosexualität. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1, S. 4-35, hier S. 21.

Hjortsjö, Carl-Herman (1967): Drottning Christina. Gravöppningen i Rom 1965. En kulturhistorisk och medicinsk-antropologisk undersökning. Lund: Corona Förlag.

Hoechstetter, Sophie (1908): Christine, Königin von Schweden in ihrer Jugend, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 7), S. 169-190.

Rodén, Marie-Louise (2018): Kristina, drottning, in: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Schröder, Hiltrud (1988): Christina von Schweden, auf Fembio Frauen.Biographieforschung.

Stolpe, Sven (1962): Königin Christine von Schweden („Drottning Kristina“). Frankfurt am Main: Verlag Knecht.

Zahn, Leopold (1953): Christine von Schweden. Königin des Barock: Köln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch.

Cohn, Lore (Sekretärin, Redakteurin) geb. 8.2.1904 (Dessau) – gest. 2.8.1974 (Lausanne, Schweiz)

Zur Biografie

Lore Cohn war 1933 vorübergehend Magnus Hirschfelds Sekretärin in Paris. Sie war am 8. Februar 1904 unter dem Namen Lore Marcus in Dessau geboren worden und hatte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung in Schreibmaschine, Stenografie und englisch- und französischsprachiger Handelskorrespondenz absolviert. 1930 heiratete sie den jüdischen und sozialistischen Rechtsanwalt Heinz Cohn (1903–1994), mit dem sie noch 1933 über die Schweiz nach Paris flüchtete. Hier wurde Lore Cohn als Sekretärin, Übersetzerin und Lehrerin tätig und arbeitete ähnlich wie ihr Mann einige Zeit für Hirschfeld.

1937 zog das Ehepaar nach Nizza (Südfrankreich) und ging von dort vorübergehend ins nahe gelegene Cagnes. Ab dem Frühjahr 1940 wurde Lore Cohn als Deutsche im Internierungslager Camps de Gurs festgehalten, doch gelang ihr die Flucht, als sich die deutsche Wehrmacht dem Lager näherte. Unter großen Entbehrungen konnte sie nach Cagnes zurückkehren. Im Herbst 1942 flüchtete sie vor der drohenden Deportation in die Schweiz, wo sie 1943 erneut interniert, wegen gesundheitlicher Beschwerden ein paar Monate später aber wieder entlassen wurde.

Lore Cohn engagierte sich wie ihr Mann Heinz Cohn in der jüdischen Flüchtlingshilfe. Ihre Berufstätigkeit musste sie 1956 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Sie starb am 2. August 1974 in Lausanne.

Weiterführende Literatur

Bergemann, Hans, Ralf Dose und Marita Keilson-Lauritz. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Berlin, Leipzig: Hentrich & Hentrich, S. 17 und 209.

Dauthendey, Elisabeth (Schriftstellerin) geb. 19.1.1854 (St. Petersburg, Russland) – gest. 18.4.1943 (Würzburg)

Zur Biografie

Als Elisabeth Dauthendey knapp zehn Jahre alt war, zog ihre Familie nach Deutschland zurück und ließ sich in Würzburg nieder. Die Tochter legte ein Lehrerinnenexamen und arbeitete zunächst als Hauslehrerin und Erzieherin bei Verwandten ihrer Mutter im ostpreußischen Königsberg, dann in London. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte sie jedoch bald wieder nach Würzburg zurück und wurde im Haushalt und im Atelier ihres Vaters tätig.

Elisabeth Dauthendey legte ihre erste Veröffentlichung, in der sie sich bereits mit der Frauenfrage beschäftige, 1894 vor. Vier Jahre später erschien ihr erster Roman Im Lebensdrange. Im Laufe der Zeit schrieb Elisabeth Dauthendey über zwanzig Bücher, vornehmlich Romane, Novellen, Essays und Märchen, in denen sie sich für Frauenrechte stark machte.

1898 gründete sich in Würzburg der Frauenbildungsverein „Frauenheil“, den Elisabeth Dauthendey von Anfang an unterstützte. Als der Verein ein Jahr später den Antrag stellte, ausgewählte Vorlesungen an der Würzburger Universität besuchen zu dürfen – Frauen war damals das Universitätsstudium in Deutschland noch nicht erlaubt –, gehörte Elisabeth Dauthendey zu den Unterzeichnerinnen.

Anfang des 20. Jahrhunderts reiste Elisabeth Dauthendey viel. Sie besuchte Italien, Frankreich und Großbritannien und hielt sich mehrfach in Berlin, Dresden und München auf. Belegt ist, dass sie am 6. April 1906 auf einer Vierteljahresversammlung des Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) eigene Werke vortragen sollte. Sie musste die Veranstaltung aber kurzfristig absagen, da sie heiser geworden war. Stattdessen „sprang eine der anwesenden Damen in liebenswürdigster Weise in die Bresche und trug die Einleitung zu Frl. Dauthendey’s Buch ‚Vom neuen Weibe und seiner Liebe‘, sowie eine der ‚Romantischen Novellen‘ vor“, wie es im nachfolgenden Monatsbericht des Wissenschaftlich-humanitären Komitees hieß. Im selben Jahr war Elisabeth Dauthendey auch mit dem Essay „Die urnische Frage und die Frau“ im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (JfsZ) vertreten, in dem sie sich allerdings zu den „Normalen”, also „nicht urnisch veranlagten Individuen” zählte.

Elisabeth Dauthendey übersetzte auch aus dem Dänischen, zu ihrer Übersetzung von Carl Lambeks Zur Harmonie der Seele. Studien über Kultivierung des psychischen Lebens (1907) schrieb die schwedische Reformpädagogin Ellen Key ein Vorwort. Auch als Elisabeth Dauthendeys Vom neuen Weibe und seiner Liebe 1902 auf Schwedisch erschien, schrieb Key ein Vorwort zu dem Werk, verschwieg dabei aber das eigentliche Thema des Buches: die Liebe zwischen Frauen.

Nach 1933 wurde Elisabeth Dauthendey von den Nationalsozialisten als „Halbjüdin“ gebrandmarkt, und ihr Name wurde in der Öffentlichkeit nur noch selten genannt. Sie selbst reagierte auf die Ausgrenzung mit schriftstellerischer Enthaltung, um möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die letzten Jahre verbrachte sie in häuslicher Gemeinschaft mit einer Lebensgefährtin und in großer finanzieller Not. Ihr Nachlass, zu dem sie einen befreundeten Würzburger Lehrer bestimmt hatte, verbrannte bis auf ein einziges erhaltenes Manuskript im Zuge der verheerenden Bombenangriffe auf Würzburg vom 16. März 1945, denen bis zu 5.000 Menschen und etwa neunzig Prozent der historischen Altstadt zum Opfer fielen.

Schriften (Auswahl)

Dauthendey, Elisabeth (1894): Die Geschlechter. Essay, in: „Die Gesellschaft“, Hrsg. v. Michael Georg Conrad. Leipzig: Friedrich.

Pauloff, Andrea [Pseudonym für Elisabeth Dauthendey] (1895): Unweiblich. Essay, in: „Die Gesellschaft“, Hrsg. v. Michael Georg Conrad. Leipzig: Friedrich.

Dauthendey, Elisabeth (1900): Vom neuen Weibe und seiner Liebe. Ein Buch für reife Geister. Berlin: Schuster & Loeffler.

Dauthendey, Elisabeth (1906): Die urnische Frage und die Frau. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 8), S. 286-300.

Dauthendey, Elisabeth (1907): Romantische Novellen. Leipzig: Thüringer Verlagsanstalt.

Dauthendey, Elisabeth (1919): Erotische Novellen. Berlin: Schuster & Loeffler.

Dauthendey, Elisabeth (2022): Das Weib denkt. Essays, Novellen, Gedichte und Märchen einer frühen Frauenrechtlerin. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Weiterführende Literatur

Borgström, Eva (2012): Frida Stéenhoff, Ellen Key och den samkönade kärleken, in: Tidskrift för genusvetenskap, nr. 3, S. 35-59.

Dohm, Hedwig, Anita Augspurg, Helene Stöcker, Adele Schreiber, Grete Meisel-Heß u.a. (1912): Ehe? zur Reform der sexuellen Moral. Berlin: Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur.

Monatsbericht des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK), 1.5.1906 (Jg. 5, Nr. 5), [S. 1].

Osthoff, Daniel (2022): Elisabeth Dauthendey – eine biographische Annäherung, in: Dauthendey, Elisabeth: Das Weib denkt. Essays, Novellen, Gedichte und Märchen einer frühen Frauenrechtlerlin. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Roßdeutscher, Walter (2004): Elisabeth Dauthendey – Schriftstellerin und Frauenrechtlerin – wurde vor 150 Jahren in St. Petersburg geboren. In: Frankenland. Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege, S. 209-210.

Hippeli, Georg (o.J.): Webauftritt zu Elisabeth Dauthendey [mit zahlreichen online-Dokumenten sowie Literatur- und Veranstaltungshinweisen].

Veranstaltungen

Veranstaltungswoche zu Elisabeth Dauthendey Würzburg liest ein Buch, 16. bis 25. Juni 2023.

Dohm, Hedwig (Schriftstellerin, Frauenrechtlerin) geb. 20.9.1831 (Berlin) – gest. 1.6.1919 (Berlin)

Zur Biografie

Wie ihren Schwestern kam Hedwig Schlesinger nur eine eingeschränkte Schulbildung zuteil. Sie musste früh die Schule verlassen, um im Haushalt der Familie zu helfen. Mit 18 Jahren wurde ihr indes der Besuch eines Lehrerinnenseminars gestattet. Hedwig Schlesinger heiratete 1853 Ernst Dohm (1819–1883), den Chefredakteur der satirischen Zeitschrift Kladderadatsch. Hedwig Dohm wurde Mutter von fünf Kindern, von denen eins schon früh verstarb. Eine ihrer Enkeltöchter war Katia Mann geb. Pringsheim (1883–1980), die Ehefrau von Thomas Mann.

1867 debütierte Hedwig Dohm mit der Studie Die spanische National-Literatur in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Das Wissen zu dem Buch hatte sie sich autodidaktisch angeeignet. In den 1870er Jahren folgten mehrere Bücher, in denen sich Hedwig Dohm für die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Frauen und Männern einsetzte. 1873 sprach sie sich als eine der ersten in Deutschland öffentlich für das Stimmrecht für Frauen aus. Hedwig Dohm forderte gleiche Bildungschancen für Mädchen wie für Jungen. Ihrer Überzeugung nach war die Erwerbstätigkeit der einzige Weg für Frauen, um nicht mehr im „Ehegefängnis“ zu landen und sich frei für oder gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft mit einem Mann zu entscheiden. Die Mutterliebe war nach Hedwig Dohms Auffassung kein natürlicher Trieb, sondern weitgehend anerzogen. Hedwig Dohm machte sich dafür stark, Hausarbeit und Kindererziehung institutionell organisieren zu lassen, damit auch Mütter weiter ihrem Beruf nachgehen könnten.

Ihre Bücher machten Hedwig Dohm in weiten Kreisen bekannt, brachten ihr aber auch viel Kritik ein – nicht nur von männlicher Seite, sondern auch von Teilen der Frauenbewegung ihrer Zeit, denen Dohms Forderungen zu radikal waren. Die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen konzentrierten sich damals auf Forderungen nach einer verstärkten schulischen Bildung für Mädchen und der Unterstützung lediger Mütter.

Hedwig Dohm schrieb ab Mitte der 1870er Jahre vorrangig eine Reihe von Lustspielen, Novellen und Romanen. Gut ein Jahrzehnt später wandte sie sich aber auch wieder der Frauenbewegung zu. Sie war unter anderem Mitbegründerin des Frauenvereins „Reform“, der sich für das Frauenstudium einsetzte, sie trat Minna Cauers „Verein Frauenwohl“ ein und war Mitglied von Helene Stöckers „Bund für Mutterschutz und Sexualreform“ (BfM). Im Ersten Weltkrieg gehörte Hedwig Dohm zu den wenigen Intellektuellen in Deutschland, die sich kompromisslos gegen den Krieg und für den Frieden aussprachen. Die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland 1918 erlebte sie noch.

Wie eng sich die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen Hedwig Dohm und dem fast 40 Jahre jüngeren Magnus Hirschfeld gestaltete, ist nicht belegt. In einem Beitrag für das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen aus Anlass von Hirschfelds 50. Geburtstag nannte Dohm Hirschfeld 1918 einen herausragenden Forscher und Denker, „Mann der Tat“, „idealgesinnten Menschenfreund“ und „Wohltäter der Menschen“. Anerkennend schrieb sie: „Selten wohl stimmten Herz und Kopf zusammen wie bei diesem grundgütigen und hochintelligenten Sexualpsychologen. Wer ihn persönlich kennt, kann nicht anders als ihn liebend verehren.“ Magnus Hirschfeld und seine Schwester Franziska Mann wiederum würdigten im selben Jahr Dohm, indem sie ihr ihre Flugschrift Was jede Frau vom Wahlrecht wissen muß! widmeten. Außerdem zitierte Hirschfeld Hedwig Dohm in seinem Monumentalwerk Geschlechtskunde (1928) mit Ausführungen zum Kampf der christlichen Kirche gegen die Geschlechtsliebe. Dieser Kampf, so Dohm und Hirschfeld, habe die Menschen lediglich „zur Gewissensquälerei und zu Heuchlern erzogen.“

Hedwig Dohm starb hochbetagt am 1. Juni 1919 in Berlin. Sie wurde auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt. 2007 wurde dort vom Journalistinnenbund zunächst eine Gedenkstätte mit neuem Grabstein errichtet. Seit 2018 ist ihr Grab als Ehrengrabstätte der Stadt Berlin ausgewiesen.

Würdigungen

In mehreren deutschen Städten (so etwa in Berlin, Bremen, Saarbrücken und Stuttgart) gibt es heute Straßen und/oder Schulen, die nach Hedwig Dohm benannt sind. Der Journalistinnenbund verleiht seit 1991 jährlich die Hedwig-Dohm-Urkunde an Frauen, die sich durch herausragende journalistische Leistungen und frauenpolitisches Engagement hervorgetan haben (siehe hier). 2022 wurde vom Journalistinnenbund erstmals das Hedwig-Dohm-Recherchestipendium vergeben.

Schriften (Auswahl)

Dohm, Hedwig (1874): Die wissenschaftliche Emancipation der Frauen. Berlin: Wedekind & Schwieger (online hier)

Dohm, Hedwig (1876): Der Frauen Natur und Recht. Zur Frauenfrage. Zwei Abhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen. Berlin: Wedekind & Schwieger (online hier)

Dohm, Hedwig (1902): Die Antifeministen. Ein Buch der Verteidigung. Berlin: Ferdinand Dümmlers Verlagsbuchhandlung (online hier)

Dohm, Hedwig (1903): Die Mütter. Ein Beitrag zur Erziehungsfrage. Berlin: S. Fischer.

Dohm, Hedwig, zusammen mit Anita Augspurg, Helene Stöcker, Adele Schreiber u.a. (1912): Ehe? zur Reform der sexuellen Moral. Berlin: Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur.

Dohm, Hedwig (1916): Der Friede und die Frauen. In: Kurt Hiller (Hrsg.): Das Ziel. Aufrufe zu tätigem Geist. München: Georg Müller, S. 167-170.

Dohm, Hedwig (1918): [Magnus Hirschfeld zum 50. Geburtstag], in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 18), Sonderheft der Vierteljahresberichte des WhK während der Kriegszeit, S. 74-75.

Weiterführende Literatur

Bock, Jessica (2021): Hedwig Dohm [für FrauenMediaTurm], in: Digitales Deutsches Frauenarchiv.

Brandt, Heike (1995): „Die Menschenrechte haben kein Geschlecht.” Die Lebensgeschichte der Hedwig Dohm (Jugendsachbuch): Weinheim und Basel: Beltz & Gelberg.

Duda, Sibylle und Luise F. Pusch (1994): Hedwig Dohm, auf: FemBio Frauen.Biographieforschung.

Hirschfeld, Magnus und Mann, Franziska (1918): Was jede Frau vom Wahlrecht wissen muß! Berlin: Alfred Pulvermacher (online hier zugänglich).

Hirschfeld, Magnus (1928): Geschlechtskunde (2. Band: Folgen und Folgerungen). Stuttgart: Julius Püttmann, S. 18.

Mann, Franziska (1919): Der Dichterin – Dem Menschen! Zum 9. Juni 1919 [mit Beiträgen von Hedwig Dohm, Ellen Key, Arthur Silbergleit und Magnus Hirschfeld]. Jena: Landhausverlag.

Meissner, Julia (1987): Mehr Stolz, ihr Frauen! Hedwig Dohm. Eine Biographie (Frauengeschichte, 49). Düsseldorf: Schwann.

Pailer, Gaby (2011): Hedwig Dohm (Meteore, 7). Hannover: Wehrhahn.

Rohner, Isabel (2010): Spuren ins Jetzt. Hedwig Dohm – eine Biografie. Sulzbach/Taunus. Helmer (siehe auch hier).

Schreiber, Adele (1914): Hedwig Dohm als Vorkämpferin und Vordenkerin neuer Frauenideale. Berlin: Märkische Verlagsanstalt.

Wolff, Kerstin (2018): Hedwig Dohm – scharfzüngige und pointierte Schriftstellerin, in: Linnemann, Dorothee (Hrsg.): Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht (Schriften des Historischen Museums Frankfurt, 36). Frankfurt/Main: Societätsverlag, S. 50-51 (siehe auch hier).

Dost, Margarete (Verkäuferin) geb. 1.4.1879 (Berlin) – gest. 6.12.1956 (Berlin)

Zur Biografie

Margarete Dost gehörte zu den engsten Vertrauten Magnus Hirschfelds. Sie – „meine Freundin Margarete Dost“ – ist neben seinem früheren Angestellten Franz Wimmer und seinem ärztlichen Freund Leopold Hönig in Karlsbad (Karlovy Vary) die einzige Person, die in Hirschfelds Testament mit einem größeren Legat bedacht wurde, ohne Mitglied seiner weitläufigen Familie zu sein oder dass Hirschfeld ihr noch einen versprochenen Betrag schuldig gewesen wäre, wie dies bei Ellen Bækgaard der Fall war, die Karl Gieses Ausbildung finanziert hatte.

Angeblich war Margarete Dost Hirschfelds Freundin aus jungen Jahren. Adelheid Schulz erinnerte sich, dass sie zu Zeiten des Instituts für Sexualwissenschaft immer Zugang zu Hirschfeld hatte. Margarete Dost war spätestens seit 1907 Mitglied des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK), sie wurde 1911 zur „Obmännin” gewählt und gehörte zwischen 1920 und 1926 als erste Frau vorübergehend dem Vorstand des WhK an. Die letzten Jahre seines Bestehens (1926–1933) hatte das WhK wieder einen reinen „Männervorstand”.

Überliefert ist auch, dass Hirschfeld Margarete Dost bestimmte, den bulgarischen Transvestiten Michael Dimitroff beim Einkauf seiner Frauenkleider in Berlin zu begleiten und zu beraten, was dieser sehr bedauerte – er wäre lieber mit Adelheid Schulz einkaufen gegangen.

Außer dass sie dem Obmännerkollegium und später zeitweilig dem Vorstand des WhK angehörte, ist wenig über Margarete Dost bekannt. Sie war eine Schwester des Fotografen und Fotografie-Historikers Wilhelm Dost (1886–1964), der vor 1913 die Fotografien für Hirschfelds Bilderwand der sexuellen Zwischenstufen angefertigt hat. Sie wohnte zeitlebens in Berlin und war nicht verheiratet. Die Einwohnermeldekartei notiert als ihre Adressen: „Berlin-Mitte, Gerhardstr. 13”, „Berlin-Friedrichshain, Stendaler Str. 12”, „Berlin-Tiergarten, Unionstr. 2” und zuletzt „Berlin-Tiergarten, Derfflingerstr. 21”.

Margarete Dost nahm gemeinsam mit Magnus Hirschfeld am 12. August 1919 an der Trauerfeier für Ernst Haeckel in Jena teil (vgl. Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1919, S. 90). Hirschfeld sprach dort im Namen der Humboldt-Hochschule und der Berliner Ortsgruppe des Monistenbundes. Später hat Margarete Dost Hirschfeld zweimal in Paris besucht – zu Weihnachten 1933 und im Sommer 1934, wie aus ihren Einträgen in Hirschfelds Exil-Gästebuch hervorgeht.

1934 vermittelte Margarete Dost Magnus Hirschfeld den Rückkauf von über 2.000 Kilogramm Büchern, Manuskripten, Dokumenten, Fragebögen, Bildern und anderen Gegenständen, die sich einst im Institut für Sexualwissenschaft befunden hatten, aus einer Berliner Zwangsversteigerung. Der nationalsozialistische Zwangsverwalter hatte der Dr. Magnus Hirschfeld-Stiftung zuvor angeboten, sie könne ihre „wissenschaftlichen Sachen” für einen Gegenwert von 4.000 Reichsmark zurückerhalten.

Möglicherweise war Margarete Dost lesbisch. Als der Publizist und langjährige Mitarbeiter Hirschfelds im WhK Kurt Hiller Ende der 1940er Jahre die lesbische Journalistin Eva Siewert (1907–1994) kennenlernte und diese ihn brieflich nach Frauen aus dem Umfeld Hirschfelds fragte, nannte Hiller ihr gegenüber den Namen Dosts und den von Gertrud Topf. Eva Siewert antwortete: „Die Damen Dost und Topf dürften schwer wiederzufinden sein. Schade, schade. Ich kannte sie nicht.“

1965 hieß es in der Zeitschrift für Freikörperkultur Helios, Magnus Hirschfeld habe sich stets für Frieden und Verständigung unter den Menschen sowie den Schutz von Minderheiten eingesetzt: „Das bezog sich auch auf die uneheliche Mutterschaft und die Homosexuellen. Zu Unrecht ist er deswegen selbst als homosexuell angesehen worden. Seine Frau starb 1954 in Berlin; er selbst als Flüchtling und Jude im Exil 1936.” Diese Bemerkungen sind gleich in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft. Mit Hirschfelds Frau war offenbar Margarete Dost gemeint, die am 6. Dezember 1956 in Berlin verstarb.

Weiterführende Literatur

Anonym (1965): Wussten Sie das schon? In: Helios – Sonnenstrahl. Schriftenreihe für natürliche Lebensgestaltung. Nr. 158, S. 28.

Bergemann, Hans, Ralf Dose und Marita Keilson-Lauritz. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Unter Mitarbeit von Kevin Dubout. Leipzig, Berlin: Hentrich & Hentrich, S. 209-210.

Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, S. 102, 375-376.

Drumm, Else (Pianistin, Klavierlehrerin) geb. 8.1.1892 (Kaiserslautern) – gest. 18.5.1954 (Heidelberg)

Zur Biografie

„Fräulein” Else Drumm gehörte neben Gertrud Topf, Toni Schwabe, Johanna Elberskirchen und Helene Stöcker als eine der ersten „weiblichen Obmänner” ab 1914 dem Obmännerkollegium des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) an. In dieser Funktion wurde sie 1920 bestätigt. Im Übrigen liegen über die Identität Else Drumms nur wenig verlässliche Angaben vor. Es könnte sich um die Heidelberger Klavierlehrerin Elisabetha Friederike Dorothea Amalie Drumm gehandelt haben, Tochter des Musiklehrers Rudolph Drumm und seiner Ehefrau Amalie Martha geb. Fickeisen.

Else Drumm hat in Berlin das Stern’sche Konservatorium der Musik besucht. Von September 1906 bis Ende August 1908 findet sie sich im Schülerverzeichnis, das in den Jahresberichten abgedruckt ist. Sie stammte gebürtig aus Kaiserslautern und wurde Schülerin des Pianisten Otto Voss (1875–1946), der ab 1909 Direktor eines Konservatoriums in Heidelberg war. Anscheinend hat sie ihren Vornamen zu „Else” verkürzt, denn mit diesem Namen steht sie sowohl im Schülerverzeichnis des Stern’schen Konservatoriums als auch im Heidelberger Adressbuch. Nach Heidelberg ist Else Drumm 1917 von Kaiserslautern kommend gezogen – zusammen mit ihrer Mutter, die 1920 in Heidelberg verstorben ist. Im Heidelberger Adressbuch ist sie mit wechselnden Adressen verzeichnet: 1924/25 Kornmarkt 2, 1930 Kornmarkt 8, 1935 Landfriedstr. 16 und 1940 Märzgasse 16.

Anfang der 1910er Jahre galt Else Drumm als eine „eminent begabte Pianistin”, die von den Musikkritikern des General-Anzeigers der Stadt Mannheim und Umgebung wiederholt in höchsten Tönen gelobt wurde. Die Nennung ihres Namens zusammen mit denen anderer hervorragender Künstler und Künstlerinnen bei Ankündigungen von Symphoniekonzerten genüge, um etwa den „großen und prächtigen Saal” in Neustadt an der Weinstraße bis auf den letzten Platz zu füllen. Am 19. Juli 1913 wirkte Else Drumm zusammen mit der Pianistin Alwine Möslinger – die zwei Frauen spielten auf zwei Klavieren – an einer Prüfungsaufführung der Heidelberger Musikakademie mit, die laut dem Kritiker des General-Anzeigers der Stadt Mannheim und Umgebung „weit über das hinausragte, was man sonst von Schülerproduktionen zu hören gewohnt ist.”

Da Else Drumm ihre Ausbildung in Berlin im Alter von vierzehn Jahren begonnen hat, könnte sie bei Verwandten der Familie gelebt haben: väterlicherseits etwa den Kaufleuten Julius oder Max Drumm, mütterlicherseits bei dem Kaufmann Gustav Fickeisen, dem Mützenmacher Jacob Fickeisen oder auch bei der Witwe Fickeisen in Rixdorf. Sie wäre dann sehr jung mit dem WhK in Verbindung gekommen und kurz nach ihrer Volljährigkeit Obfrau geworden.

Quellen und weiterführende Literatur

Boxhammer, Ingeborg und Christiane Leidinger (2020): Ereignisse im Kaiserreich rund um Homosexualität und „Neue Damengemeinschaft“ (hier: ND). LGBTI-Selbstorganisierung und Selbstverständnis, S. 8. Online hier.

ck. (1910): Theater, Kunst und Wissenschaft, in: General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, 20.7.1910, S. 4.

ck. (1913): Kunst, Wissenschaft und Leben, in: General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, 21.7.1913, S. 3.

N. (1913): Kunst, Wissenschaft und Leben, in: General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, 9.4.1913, S. 3-4.

Dumont, Louise (Schauspielerin, Theaterleiterin) geb. 22.2.1862 (Köln) – gest. 16.5.1932 (Düsseldorf)

Zur Biografie

Sechs Jahre später, 1888, erhielt Louise Dumont ihr erstes Engagement am Königlichen Hoftheater in Stuttgart. Von Stuttgart wechselte sie jedoch schon 1898 erneut nach Berlin, wo sie am Deutschen Theater ihre größten Erfolge feiern konnte – insbesondere als Darstellerin der zentralen Frauengestalten in den Stücken des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen, etwa als Hedda Gabler.

Louise Dumont lernte 1903 Gustav Lindemann (1872–1960) kennen, und im folgenden Jahr gründeten die zwei das Schauspielhaus Düsseldorf, dem eine eigene Theaterakademie angegliedert war. Die Schule von Louise Dumont und Gustav Lindemann sollte durch so berühmte Absolventen wie Gustaf Gründgens (1899–1963) und Wolfgang Langhoff (1901–1966) nachhaltigen Einfluss auf das deutsche Theaterleben im Zwanzigsten Jahrhundert ausüben.

Nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland gehörte Louise Dumont neben ihren Künstlerkolleginnen Gertrud Eysoldt und Käthe Kollwitz, den Schriftstellerinnen Lou Andreas-Salomé und Grete Meisel-Hess sowie den beiden Frauenrechtlerinnen und Publizistinnen Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte.

Louise Dumont starb am 16. Mai 1932 in Düsseldorf an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Deutsche Bundespost brachte 1976 in ihrer Serie „Berühmte Frauen” eine Briefmarke mit dem Motiv Louise Dumont als Hedda Gabler heraus.

Weiterführende Literatur (Auswahl)

Dahlmann, Christof (o.J.): Louise Dumont, auf Portal Rheinische Geschichte.

Kahnt, Antje (2016): Düsseldorfs starke Frauen – 30 Portraits. Düsseldorf: Droste, S. 79-84.

Liese, Wolf (1971): Louise Dumont. Ein Leben für das Theater. Hamburg/Düsseldorf: Marion von Schröder Verlag.

Quellen

Hirschfeld, Magnus (1921): Aus der Bewegung, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 20), S. 107-142, hier S. 114-115.

Ebel, Toni (Malerin) geb. 10.11.1881 (Berlin) – gest. 9.6.1961 (Berlin)

Zur Biografie

1908 kehrte Toni Ebel nach Deutschland zurück, wo sie offenbar versuchte, sich an die gesellschaftlichen Anforderungen, die an sie gestellt wurden, anzupassen und sich in einer männlichen Rolle einzurichten. 1911 heiratete sie Olga Boralewski (1873–1928), die aus einer früheren Beziehung einen Sohn hatte. Die Ehe war jedoch sehr unglücklich. Toni Ebel unternahm mehrere Selbstmordversuche und wurde zeitweise in eine Heilanstalt eingewiesen.

1916 wurde Toni Ebel ebenfalls zum Kriegsdienst eingezogen. Als Gefreiter Arno Ebel machte sie im Ersten Weltkrieg Stellungskämpfe in Frankreich mit, wurde verschüttet und erlitt schließlich einen Nervenzusammenbruch. Sie wurde aus dem Kriegsdienst entlassen und als „Schwerbeschädigter“ anerkannt.

Nach der Ausrufung der Republik in Deutschland wurde Toni Ebel politisch aktiv. Sie engagierte sich zunächst in der SPD, dann in der USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands), und trat schließlich in die KPD ein. Nach dem Tod ihrer Ehefrau Olga Boralewski kam sie in Kontakt mit Magnus Hirschfeld und dem Institut für Sexualwissenschaft, um fortan ihre körperliche Geschlechtsangleichung voranzutreiben. Behilflich war ihr dabei ihre Freundin Charlotte Charlaque, eine gebürtige Deutsch-Amerikanerin, die als Curt Scharlach aufgewachsen war, weil auch ihre Eltern zunächst davon ausgegangen waren, dass sie ein Junge sei.

Toni Ebel arbeitete ähnlich wie Dora Richter, die heute in der Geschichte der Transsexualität als erster namentlicher „Fall” geschlechtsangleichender Operationen gilt, zeitweise als „Dienstmädchen“ im Institut für Sexualwissenschaft. 1928 erhielt sie einen sogenannten Transvestitenschein, der es ihr erlaubte, auch in der Öffentlichkeit als Frau gekleidet aufzutreten. Zu ihrer ersten geschlechtsangleichenden Operation kam es am 6. Januar 1929. Da war Toni Ebel bereits 47 Jahre alt. Ihrem Antrag, den Vornamen „Toni“ tragen zu dürfen, wurde im Februar 1930 stattgegeben, „Toni“ war indes nie ihr Wunschname gewesen.

Toni Ebel bestritt ihren Lebensunterhalt weitgehend durch ihre Kunst. Sie malte Porträts, Stilleben und Landschaftsbilder, trat aber auch als politische Werbezeichnerin und Theatermalerin in Erscheinung.

Zusammen mit ihrer Freundin Charlotte Charlaque, die Jüdin war, verließ Toni Ebel im Mai 1934 Deutschland und zog in die damalige Tschechoslowakei. Die beiden Frauen wohnten in Karlsbad (Karlovy Vary), Prag und Brünn (Brno), wo Toni Ebel bald als „ungebetene Ausländerin“ galt. Insbesondere nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht und der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ 1939 spitzten sich die Ereignisse um Toni Ebel und Charlotte Charlaque zu.

1942 wurde Charlotte Charlaque als amerikanische Staatsbürgerin nach Deutschland deportiert und vorübergehend in einem Internierungslager für Frauen und Kinder untergebracht. Sie erreichte die USA am 2. Juli 1942. Toni Ebel verblieb allein in Prag und wurde mehrfach von der Gestapo verhört, aber nicht interniert. Sie wurde Anfang 1945 als Deutsche aus der Tschechoslowakei ausgewiesen und musste unter Zurücklassung all ihrer Habe das Land verlassen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnte Toni Ebel wieder in Berlin. Sie ließ sich im Ostteil der Stadt nieder, wurde als „Opfer des Faschismus“ (OdF) anerkannt und kam in der frühen DDR als Malerin zu einer gewissen Berühmtheit. Sie gab sich ganz und gar staatstragend, zumal ihr vom „Arbeiter- und Bauernstaat“ DDR eine „Ehrenrente“ zugesprochen wurde, war mit Bildern in mehreren Kunstausstellungen vertreten, und 1956 wurde sie aus Anlass ihres 75. Geburtstags mit einer eigenen Kabinettausstellung im Alten Marstall in Ost-Berlin gewürdigt.

Toni Ebel starb am 9. Juni 1961 nach einer längeren schweren Krankheit in Berlin-Buch. Ihr Werk gilt heute bis auf wenige Bilder, die vornehmlich nach 1945 entstanden, als verschollen.

Weiterführende Literatur (Auswahl)

Abraham, Felix (1931): Genitalumwandlung an zwei männlichen Transvestiten, in: Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik (Jg. 18), Nr. 4, S. 223-226.

Ahlstedt, Ragnar (2021): Männer, die zu Frauen wurden. Zwei Fälle von Geschlechtsumwandlung auf operativem Weg. Eine Studie über das Wesen des Transvestitismus. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 67, S. 33-40.

E., F. (1952): Das Portrait. Toni Ebel. In: Berliner Zeitung, 19.1.1952, S. 16.

Herrn, Rainer (2005): Schnittmuster des Geschlechts. Transvestitismus und Transsexualität in der frühen Sexualwissenschaft (Beiträge zur Sexualforschung, 85). Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 203-204.

Ht (1956): Der Weg einer Künstlerin. In: Berliner Zeitung, 14.11.1956 (Nr. 267), S. 3.

K., E. (1961): Sie gehörte zu uns. Zum Tode Toni Ebels. In: Das Blatt (des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands) (Jg. 12), Nr. 7/8, S. 18.

Rhan, L. (1932): Gespräch mit einer Frau, die einmal ein Mann war. In: Das 12 Uhr Blatt, 2.8.1932.

Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren Curt Scharlachs alias Charlotte Charlaques. In: Lambda Nachrichten (Jg. 37), Nr. 1, S. 38-41.

Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren von Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque (1892–?) und Toni Ebel (1881–1961), auf Online-Projekt Lesbengeschichte.

Wolfert, Raimund (2021): Charlotte Charlaque. Transfrau, Laienschauspielerin, „Königin der Brooklyn Heights Promenade“. Berlin/Leipzig: Hentrich & Hentrich.

Ausstellung

Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft hat eine Ausstellung zu Leben und Werk Toni Ebels erarbeitet, die vom 24. September 2022 bis zum 31. Januar 2023 im Berliner Sonntags-Club gezeigt wurde. Auf der die Ausstellung begleitenden Webseite ist der Lebensweg Ebels in Text und Bild ausführlich dokumentiert (nachzulesen hier). Die Ausstellung soll und kann auf Wunsch auch an anderen Orten gezeigt werden. Anfragen bitte an: kontakt//at//toni-ebel.de .

Elberskirchen, Johanna (Naturärztin) geb. 11.4.1864 (Bonn) – gest. 17.5.1943 (Rüdersdorf bei Berlin)

Zur Biografie

Nachdem sie in ihre Heimatstadt Bonn zurückgekehrt war, engagierte sich Johanna Elberskirchen in der SPD, in der sie für einige Jahre den Vorsitz des Jugendausschusses übernahm. Sie wurde jedoch 1913 aus der Partei ausgeschlossen, da sie zeitgleich in einem bürgerlichen Frauenstimmrechtsverein aktiv war. Diese beiden Engagements galten damals aus sozialdemokratischer Sicht als nicht vereinbar.